黄鹤楼,赓续文脉竞风流

热点关注

- 标准

- 放大

- 缩小

今天,《人民日报》要闻版《文化中国行》专栏特别报道“唐诗宋词里的古建筑——黄鹤楼”,一起来看。

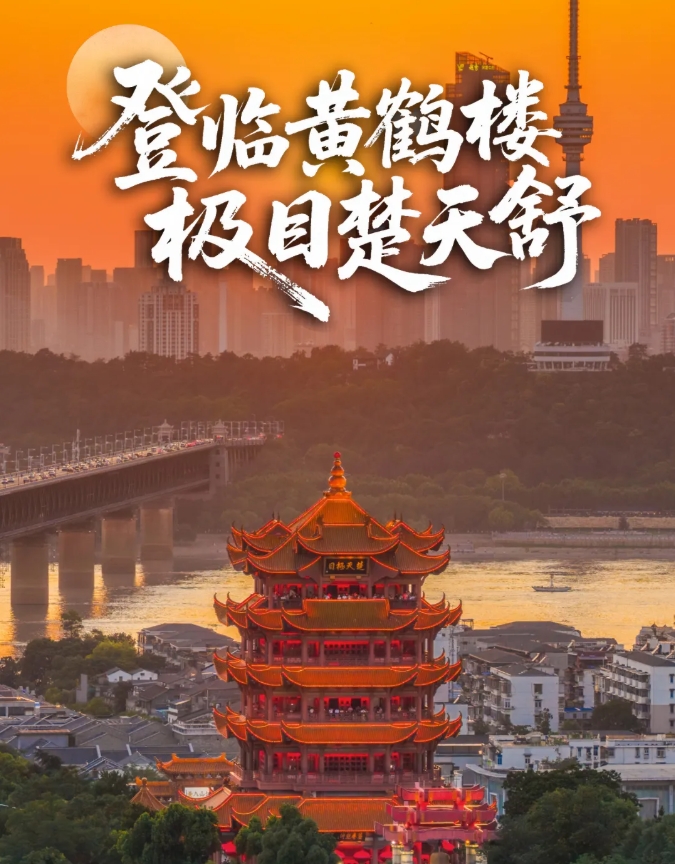

登临黄鹤楼,极目楚天舒。

湖北武汉市民缪德杰,时常在天气晴好的日子里带上手机和支架,到黄鹤楼一带拍上一整天,“怎么拍都拍不够。”

从2014年尝试手机摄影创作起,缪德杰已拍摄2000多张黄鹤楼的照片。“在不同时间点,从不同角度拍摄,黄鹤楼会有不同的美。”缪德杰说。

“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”唐代诗人崔颢,用文字“定格”眼前美景。“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”这首揉进了作者心中愁思的《黄鹤楼》,被宋人严羽推为“唐人七律之首”。

黄鹤楼始建于公元223年,最初用于军事瞭望。此时的黄鹤楼只有两层,下层和城墙相连,整体结构简洁粗犷,大气爽朗。到了唐代,黄鹤楼逐渐失去军事作用,成为游必于是、宴必于是的观景楼。它地处长江之滨,邻近码头,交通便利,南来北往的文人墨客常到此“打卡”。

或思念家乡,或惜别好友,在黄鹤楼把酒言欢后,诗人们的哀愁往往会涌上心头。

李白在这里送别孟浩然,留下“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的寂寥;王维在这里送别康太守,满是“何异临川郡,还劳康乐侯”的期盼;白居易贬谪江州司马途中,于此道出“总是平生未行处,醉来堪赏醒堪愁”的怅然……

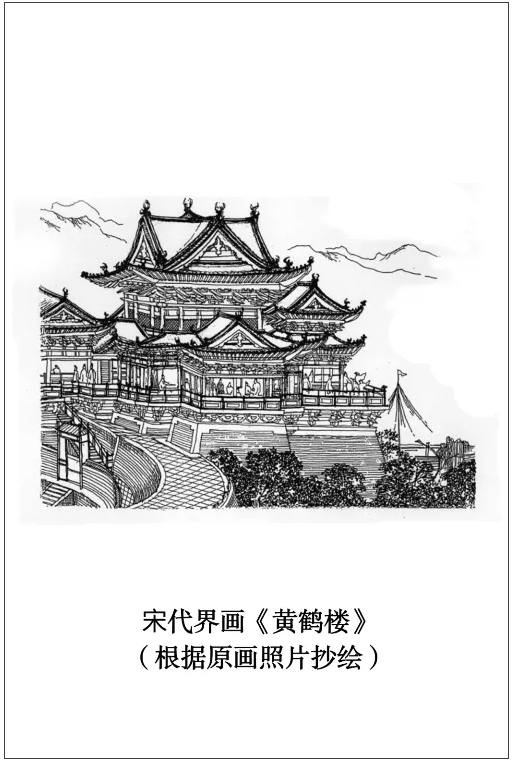

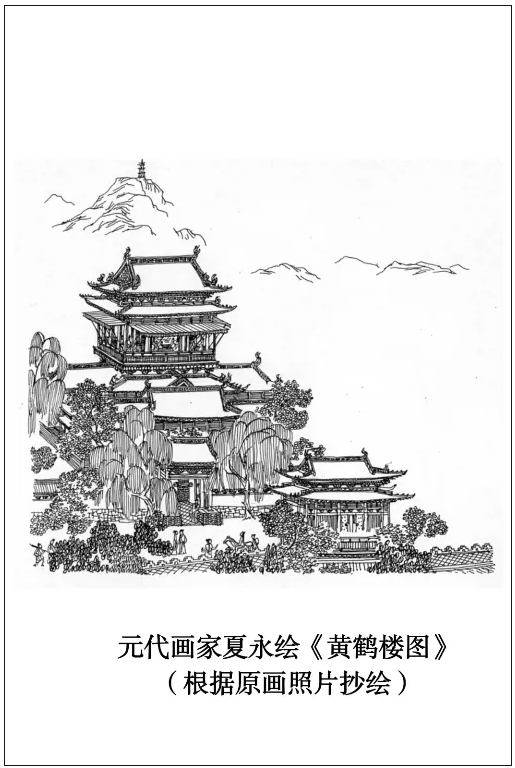

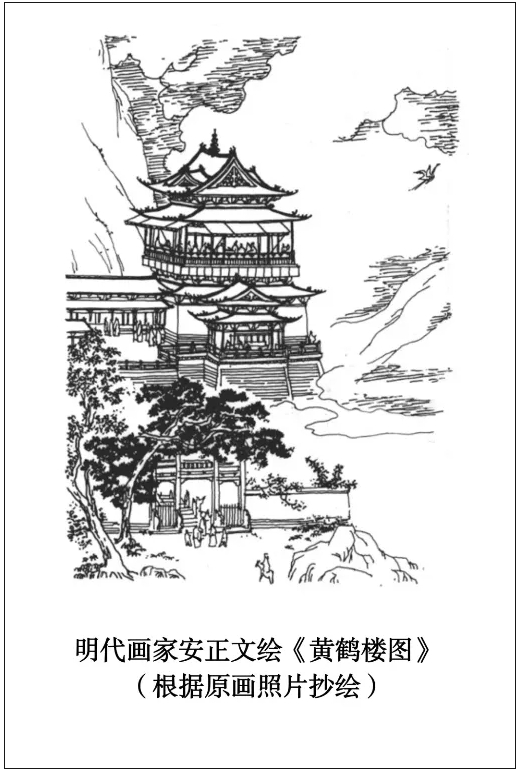

到了宋代,重建的黄鹤楼从城墙中分离出来,结构上更繁复精细,翼角嶙峋,装饰华丽,凸显宋人意趣。

楼台更迭,文脉延续。岳飞失意之际,登黄鹤楼,沉吟“遥望中原,荒烟外、许多城郭”;范成大辞官东去,路过此地,哀叹“细数十年事,十处过中秋。今年新梦,忽到黄鹤旧山头”;被贬黄州的苏轼,虽未到过黄鹤楼,却勉励好友“愿使君、还赋谪仙诗,追黄鹤”。

“黄鹤楼承载了丰富的文化内涵,已成为重要的文化符号。”中南民族大学文学与新闻传播学院副教授邵大为说,“据统计,历史上共有900多位诗人留下了近1500首与黄鹤楼有关的诗词。”

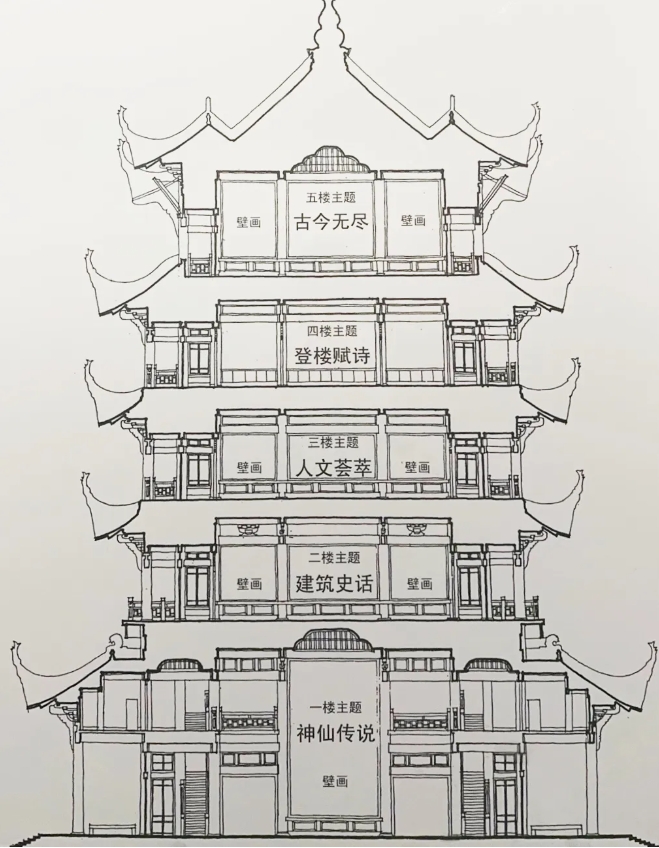

黄鹤楼主楼文化布局

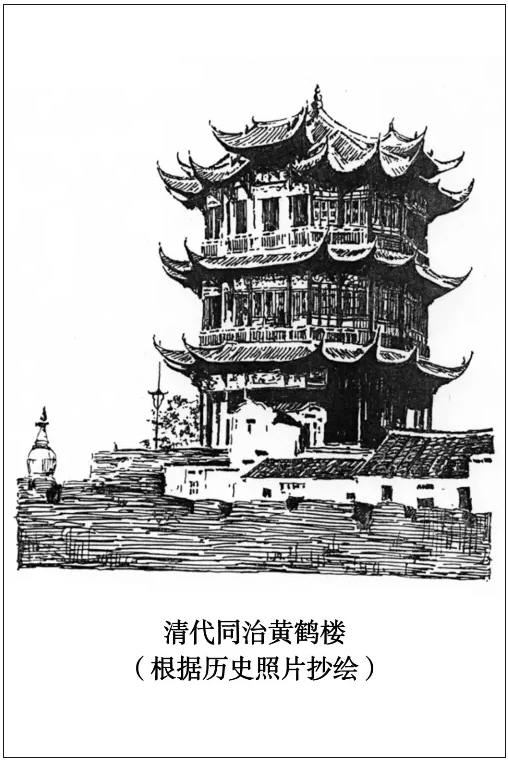

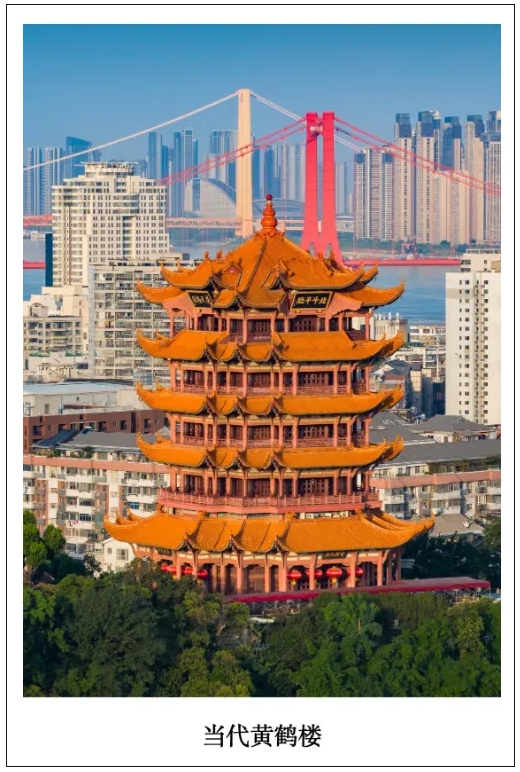

黄鹤楼曾因战争、灾害等屡毁屡建。1884年,黄鹤楼被一场大火焚毁。百年等待,直到1985年,新建的黄鹤楼重新矗立在世人面前。

重建的黄鹤楼共5层,采用层层飞檐的设计,呈现出下隆上锐、形似筒状的姿态。既保留了古代黄鹤楼的建筑特征,又体现了现代建造工艺。

“把酒酹滔滔,心潮逐浪高!”黄鹤楼见证历史,承载文脉。它的故事,还在书写。

今年是黄鹤楼重建开放四十周年。9月12日,黄鹤楼公园东门外的黄鹤楼文化展示馆正式开放。

这里集中展示了黄鹤楼1800余年历史文化,以及重建开放以来的发展成就,全景讲述了属于这座“天下江山第一楼”的千古传奇。

黄鹤楼文化展示馆免费向游客开放,每天提供4场免费讲解,开放时间与黄鹤楼公园同步(8:30-17:30),全年不闭馆。游客可以先漫步展示馆,感受黄鹤楼的历史文脉,再从东门进入黄鹤楼公园,拾级登楼,一览“黄鹤楼前春水阔”的壮丽景致。