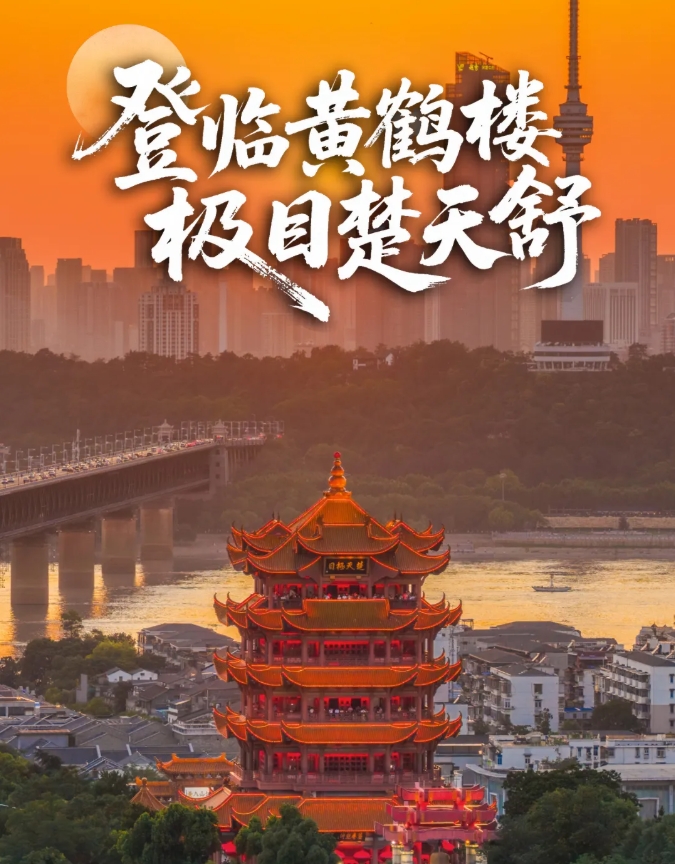

鹤归三十载 楼结半生缘

热点关注

- 标准

- 放大

- 缩小

有“天下绝景”和“天下江山第一楼”之誉的武汉黄鹤楼,从上世纪的1985年重建至今已整整30年了!笔者有幸,30年来与名楼结下了不解之缘!

我出生于鄂东南一个偏僻的山区,从小就从书本上和大人的言谈中,知道武昌有个黄鹤楼,虽未见过但心向往之。1949年秋,时年15岁的我,有幸随军来到了省城武汉时,便迫不及待地同战友往访魂牵梦绕的黄鹤楼。但只见江边的蛇山上有个奥略楼,黄鹤楼早已被毁而名存实亡了!无奈只好在附近一家小照相馆的布景下,拍了一张“与假黄鹤楼合影”的照片,至今仍妥为珍藏着。此后,60多年来,在武汉学习、工作、成家直至离休,再也没有离开过了。武汉不仅成了我的第二故乡,更和黄鹤楼结下了文字因缘!兹赘述数端,以飨同好:

1985年6月黄鹤楼重建竣工后, 武汉市委宣传部于6月4日至6日,组织省市十余位专家学者,对楼区的诗词、楹联、匾额、书法、绘画等文化设施,进行了最后的检查验收。专家组由市老领导黎智、巴南岗同志带队,成员有徐明庭、韩柏村、蓝蔚、黄侅、杨江柱、李少云、岳燕青、曾绍文、马昌松、白雉山等。在这三天中,白天在主楼上下及四周进行认真仔细地查看,对发现的问题都要做好笔记。晚上住在汉口的新华饭店,不可回家。连黎智、巴南岗两位老领导也以身作则,概不例外,以便将白天检查时发现的问题集体讨论,提供楼方及时改正。6月10日两千余人参加的黄鹤楼重建落成庆典大会,在黄鹤楼前隆重举行。6月11日,黄鹤楼正式对外接待游客。

有趣的是,在6月4日我们第一天检查时,发现主楼西门一块“氣吞雲夢”的匾额上,将繁体“氣”字下部的“米”写成了“木”,少了两点。大家正在议论纷纷时,恰巧匾额的书写者张昕若这时也上黄鹤楼来了。巴老见后连上前打招呼说:“你来得正好,请问你这个‘氣’字少写两点,大家都感到奇怪,这种写法有根据吗?”张说:“我看到过古代好像有这种写法。” 韩柏村和蓝蔚两位都是懂书法的,他们也怀疑说:“我们看了不少碑帖,还没有见过这种写法的啊!”巴老说:“你写的是正楷,又不是别的字体,少了两点很打眼。即使古人有这种写法也不宜放在这里,如没有这种写法就更不好了,应该换掉!”由于张没有找到这种写法的依据,后另请赵朴初书写的。

张昕若时任湖北省人大常委会秘书长、中国书法家协会湖北分会主席,还是个解放前就参加了工作的“老革命”,老领导,在书法、篆刻上也造诣颇深。故在晚上讨论时,我同巴老开玩笑说:“张昕若同志可是个省领导啊,您上午那样说他,不怕他见怪吗?” 巴老反问我说:“那我问你:是领导重要?还是千古名楼重要?”真不愧是当过市园林局长和文化局长的老领导,他无私无畏的品德,热爱名楼的情怀,认真严谨的态度,令在座者无不敬佩!

接着在主楼东门的匾额上又发现了问题:这块原由著名书法家吴丈蜀书写的“浪下三吴”的匾额,怎么突然换成了黄松涛写的呢?而且匾额的油漆未干,上面的几处手指印清晰可见,显然是才换上去的。巴老问是何故?楼方的涂主任解释说:“有领导说吴丈蜀的书法像小孩子写的,不好看,放在名楼上不妥。于是我们请黄松涛重写,昨天才制作好换上去的。”巴老听后不高兴地说:“书各有体嘛,怎么能以个人的好看和不好看来决定呢?”这件事引起了吴老的不快,也招致议论纷纷。不久,这块匾额又改为方毅书写的“帘卷乾坤”了。

当我们在一楼北门检查时,看到北京黄苗子书写的楹联:“鹤舞帆飞,两水浪开东海日;楼成景换,五洲客醉楚天春。”作者署名为“尹某某”。当场我就提出质疑说:“这副楹联在长江日报发表过,作者不是尹某某,怎么姓名改变了呢?”当时有专家认为作者用本名、笔名、化名是常有的事,故没在意。果然不久,华师大的涂光雍教授向省市委和各新闻媒体致函举报,说尹联是剽窃他在长江日报发表过的作品,要求查处追责。省市委宣传部对此极为重视,责成报社派人查证。时我正负责一家报社的文艺副刊工作,遂受命同时任湖北日报记者的江作苏前往汉川向尹某采访。尹某既谈不出此联构思和创作过程,其出示的其它楹联作品也大都不合平仄对仗,缺乏起码的楹联知识。我们向省市委宣传部汇报后,尹的署名被取消了。尹去世后其家人还为此打了两场官司,虽一审法院枉法错判,但在全国学者的声援和国家最高法院、省高院、市中院的干预下,最终均以涂胜诉、尹败诉而结案了。涂因原作的个别字被篡改,也不同意署名,故现悬挂的该联只有书写者黄苗子的署名了。后我在北京同黄先生见面时,他听了我介绍的情况后开玩笑说:“他们都不能署名,那我岂不也成了剽窃者了?!”

在检查中,时任江汉大学校长的杨江柱、文史专家徐明庭、长江日报记者马昌松等先生都向我建议说:“你是楹联专家,能否写副长联,将名楼重建后的江山胜迹、人文景观等都写进去,岂不更有时代意义?”我自知浅陋,未敢造次,但既蒙相嘱,岂敢违命?于是经半月的构思修改拟就了一副216字长联,还幸获胡国瑞、朱祖延、吴丈蜀、晏炎吾、徐明庭等先生的认可。但当时对挂上黄鹤楼的作品要求极严,须经楼方组织专家审核后报请市委宣传部批准。直到这副拙联在全国新名胜“钟秀杯” 楹联大赛中获一等奖后,才由著名书法家陈义经先生书写,被刻挂在白云阁的正厅上。此后,又写了一篇“以题为韵”的骈体文《黄鹤楼赋》,曾被多家报刊转载,《中华辞赋》和《当代百家辞赋评注》亦均作重点收录。

此后蒙楼方聘为文化顾问,自愧才疏学浅,难副厚望,重任加身,只好兢兢业业力尽绵薄了!

在黄鹤楼重建时,曾发生一件趣事:筹建单位曾拟请一些全国著名的书法家,书写些有关黄鹤楼的古人名作制板刻挂。当派人到京找启功先生说明来意后,启老沉吟良久后问:“非要按规定写古人的内容不可吗?”来人说:“是的,我们的领导说,要请您按照要求的内容写。”启功先生听后一笑说:“那你就拿回去请你们的领导写好了!”大约当时黄鹤楼的筹建者只知其是著名的书法家、而不知其擅长诗词的缘故吧。因大凡擅长诗词的书法家一般是不愿写别人作品的,启老也不例外。启功先生担任全国书协主席后,千古名楼没有他的墨宝怎么能行?于是楼方找到了我,是了解到我同启老有些文字因缘。我受楼方之托,请其为名楼留下墨宝。他听后笑了笑说:“是呀,那次我真的有点对不起黄鹤楼来的那位同志,事后还有些后悔,他也是奉命办事啊,是不应该责怪他的。”不久,当黄鹤楼办公室主任余楚民同志去请他题写“黄鹤楼公园”的匾额时,启老不仅热情接待,还立即书就了墨宝,现刻挂在南楼的正门上。

2012年2月19日的《湖北日报》刊出了某诗人写的黄鹤楼“古体”长诗,上面通知楼方拟在在黄鹤楼举行一个研讨会,楼方将这首长诗转我审阅并征询意见。读完长诗后我在专家会上明确表态:这首长诗不今不古,是顺口溜式的打油诗,且语言啰嗦重复,逻辑混乱,词句不通,还有错别字等八大毛病,研讨会不宜在名楼召开,以免影响声誉。楼方和上级部门听取了建议后,未予举行。

2013年8月,湖北某小报报道:中国书协会员闵某,对黄鹤楼南大门城楼墙上,刻有米芾“天下江山第一楼”字样,提出质疑和批评。认为这是米芾为江苏镇江多景楼所题,与武汉的黄鹤楼毫不相干。不少传媒亦纷纷跟踪报道,还有人说这是“张冠李戴”、“山寨”、“李鬼”、“误导”和“侵权”等不一而足。国内外各大网站更是推波助澜,闹得沸沸扬扬。其实,这位闵某只知其一,不知其二。米芾的“天下江山第一楼”确是为多景楼写的,有米芾的《多景楼诗帖》等文字可证,这是一般读书人和书法爱好者都熟知的。黄鹤楼也从来没有说过是为自己写的,那为何要刻在黄鹤楼呢?原来早在明末清初黄鹤楼就有了这块匾额。如当时的湖南诗人陈确《黄鹤楼听友人吹笛》诗中就有“吹向江山第一楼”句,并附有小注说明:“楼中题额有‘天下江山第一楼’,此米海岳句也。”(米海岳,即米芾——笔者)。俞汝捷先生在《李自成(精补本)》中写张献忠登黄鹤楼时,也将这块匾额上的诗句作了介绍,并说是米芾为多景楼所题。重建黄鹤楼恢复旧制,也该是顺理成章的吧,并没有错。于是我同俞先生商定,由我执笔写了一篇《也说“天下江山第一楼”》的文章,由长江日报刊出后,议论遂止。

2014年7月16日《长江日报》报道:有位谭先生 酷爱古文与书法,1985 年就创作文言文《黄鹤楼重修记》,并写成书法作品。 谭说:“江南三大名楼中,岳阳楼有《岳阳楼记》,滕王阁有《滕王阁序》,‘新黄鹤楼’却没有专门的文章记述,这让我有了创作的动力。”我看后认为此言不实,会引起误导,于是便著文予以澄清:任何一个名胜古迹的兴建,都有其“专门的文章记述”:或叙其兴建原委,或书其历史缘由,或歌其地理形胜,或赞其人文景观……。作为文化名楼的黄鹤楼,也更不例外。除古代黄鹤楼的几次屡毁屡建中,都有“专文记述”的不谈,就是在上个世纪八十年代重建黄鹤楼时,各地报刊刊载的“记述专文”就有不少。 仅据由冯天瑜先生主编、武汉大学出版社出版发行的《黄鹤楼志》,就收录有著名作家碧野的《黄鹤楼新赋》、秦兆阳的《黄鹤楼记》,以及叶楚屏的《重修黄鹤楼赋》、颜其麟的《黄鹤楼赋》刘起釨的《黄鹤楼重建记》等多篇。此外,常散见于报刊专籍者也大有“文”在,怎么能说是“‘新黄鹤楼’却没有专门的文章记述”呢?何况这些“专文”大都刊发在当时的《湖北日报》和《长江日报》上,是广为人知的。

2015年3月7日,《楚天都市报》发表了山东两位大学教授游客致函该报,对黄鹤楼、户部巷楹联挑刺的长文。在发稿前夕,报社责编李君来电说他们实地考察过,楼方说我是文化顾问,告知了我家电话号码,要报社同我联系听取意见。我当即表态:读者的意见完全正确,这些楹联是“黄鹤古肆”一条街的商家,请一家文化公司自己策划刻挂的,与黄鹤楼无关。但游客反映强烈,影响名楼声誉,建议摘掉。又如楼方自己负责组织的楹联中,有一副某书家在书写时,因未注意楹联的“自对”,认为对仗不工,便好心地改了四个字。刻挂后作者和游客都意见很大,认为不仅完全不对仗,且文理不通。楼方征求意见时,我亦明确表态说:“坚决换下重写!”这些楹联的作者和书写者,有的还是我多年的文友,但为了千古名楼的声誉,我牢记老领导巴南岗同志的教导:“千古名楼重要!”其声誉不容受损!公情私谊,难以兼顾,故对文友也只好“多有得罪”了!

近十余年来,又忝列楼方与长江日报联合举办的历届诗词大赛评委,未敢少懈。然年逾八旬垂垂老矣,此生何幸,与名楼重建30年来结下了不解之缘!

附:文中与名楼有关的几幅照片如下:

中共武汉市委宣传部的会议通知

白雉山撰黄鹤楼联、陈义经书

1985年6月4日检查验收领导和专家合影

1949年秋在武昌照相馆黄鹤楼布景前留影,前者为白雉山